飼料に対する嗜好性に影響する要因は?

はじめに

読者の皆様は好きな食べ物はありますか? ほとんどの方には好物の食べ物はあり、中には好物が多すぎて一つに絞れない方もいらっしゃるかもしれません。食べ物が好きな度合は嗜好性という言葉で表現されますが、食の嗜好性はどのような要因によって形成されるのでしょうか? 私たちが好物に対して嗜好性が高い理由を尋ねられたとき、「美味しいから」という答えが多いかもしれません。もちろん嗜好性には味覚も影響していますが、食べ物に含まれる栄養も嗜好性に影響を及ぼしているとされています。喫食したことにより生理的に欲求する栄養素が充足され、そのことが脳内に記憶されることで、その食べ物に対する嗜好性が高くなるとされています。すなわち、“体が喜ぶ食べ物を食べたくなる”ということなのかもしれません。

馬は乾草などの粗飼料に比べて燕麦などの濃厚飼料への嗜好性が高く、同じ粗飼料でもチモシーなどのイネ科牧草に比べ、マメ科牧草であるルーサンの嗜好性が高いことを私たちは知っています(写真)。しかし、馬の嗜好性について十分には解明されていません。今回は、嗜好性に関するいくつかの研究から、現在までに知られている馬の嗜好性に影響を及ぼす要因について紹介いたします。

栄養と嗜好性の関係

ヒトやラットおよび反芻動物(ウシやヒツジなど)の研究において、栄養価の高い食事や飼料に対して嗜好性が高いことが分かっています。これは必要な栄養が、消化管から取り込まれることと関係があるとされています。前述したように、栄養が取り込まれることでプラスの情報が脳に記憶されるためであり、これは“食欲に対するポジティブ・フィードバック”(以下 ポジティブ・フィードバック)と呼ばれます。ちなみに食べた結果、体調が悪くなるなどの影響があった場合、その食べ物にトラウマを持つような意識的な記憶と別に、“食欲に対するネガティブ・フィードバック”といわれる嗜好性が低下するような現象もあるようです。

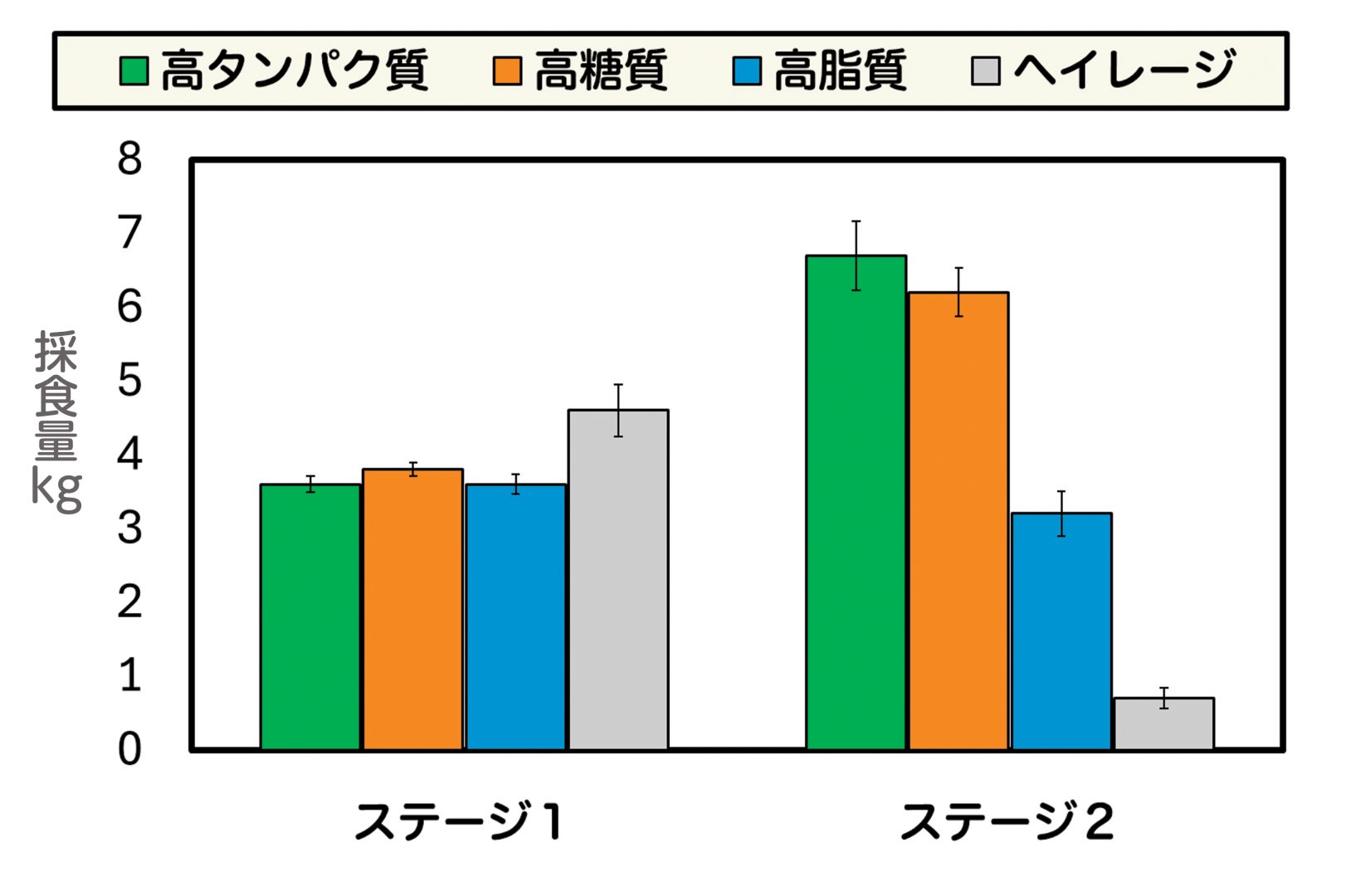

ヒトやラットなどは栄養の吸収部位は主に小腸となりますが、馬は後腸発酵動物と呼ばれるように小腸の後部となる大腸で栄養を吸収するよう進化してきました。小腸に比べて大腸で栄養が吸収されるタイミングは、喫食後からの時間経過が大きいため、馬ではポジティブ・フィードバックが起こりにくいのではと考えられてきたようです。図1に馬においてタンパク質、糖質および脂質が高濃度に含まれた飼料と対照としてヘイレージ(水分が50%以下のサイレージ)の嗜好性を比較した成績を示しました。試験は給与開始した最初の9日間(ステージ1)とその後の9日間(ステージ2)に分けられますが、ステージ1では各飼料の採食量に差はありませんでしたが、飼料摂取を経験させるとステージ2では高タンパク質および高糖質飼料の採食量が多くなりました。これは、タンパク質および糖質摂取によるポジティブ・フィードバックが、これらの飼料の嗜好性が高くなった原因であると考察されています。このように馬においても嗜好性への“ポジティブ・フィードバック”があると考えられますが、なぜ高脂質飼料の嗜好性は低かったのでしょうか? 脂質も小腸で吸収されるのですが、馬では脂質の給与量が多いとき脂質分解酵素が適正に分泌されるようになるまでの期間が長く(給与開始から約3~4週間後)、試験期間中に脂質が十分に分解吸収されなかったためであると考えられています。

Redgate SE et al. (2014)

香りと嗜好性の関係

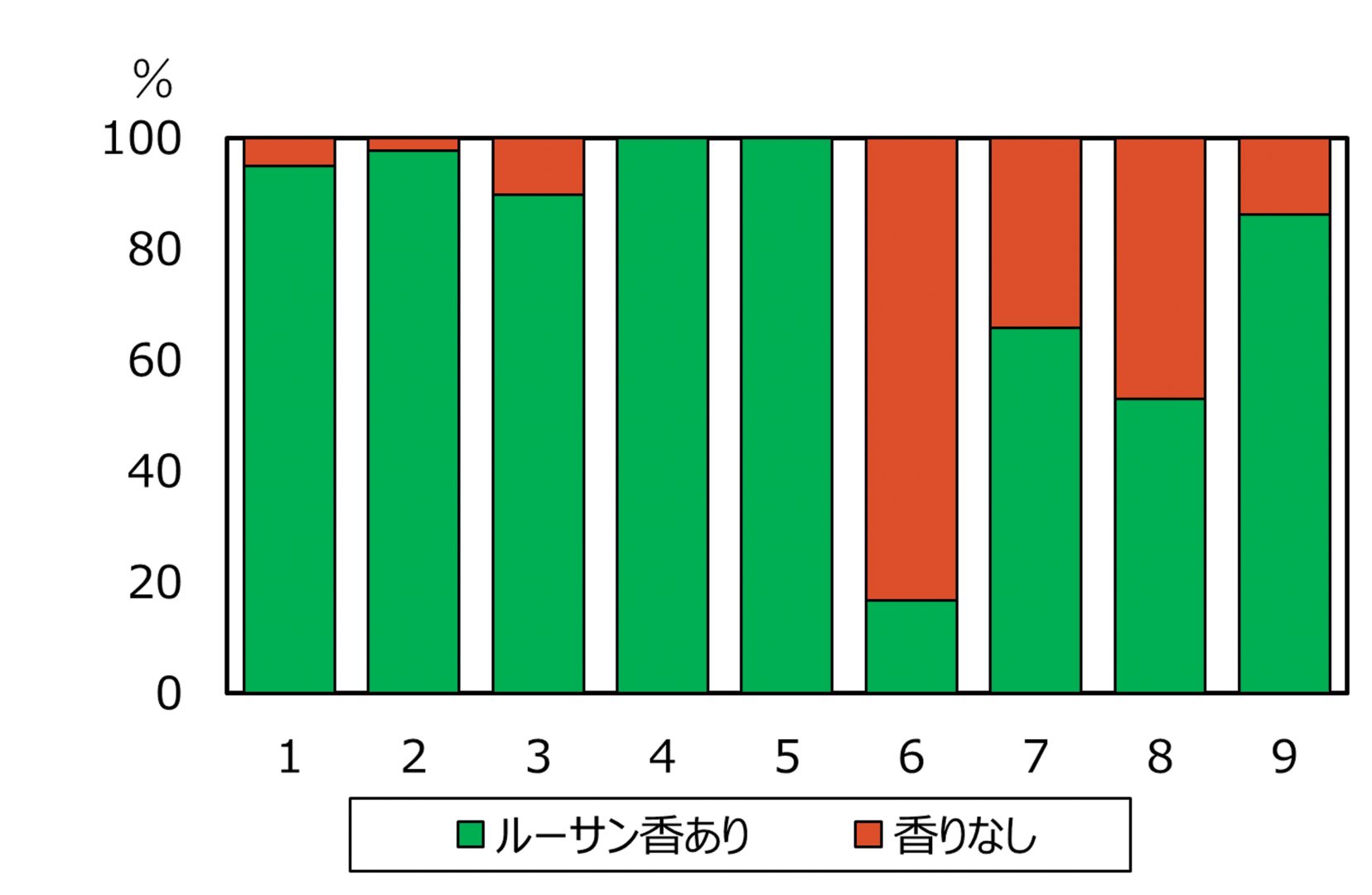

馬はニンジンが好物とされていますが、ほとんどの馬は生まれて初めて見たニンジンに齧りつくことはありません。馬は初見の物に対してネオフォビア(新奇性恐怖)があり初めて見る飼料に口を付けたがりませんが、これは自然界で毒性の植物などを食べることがないための生来の習性であるとされています。しかし、馴染みのある香りをつけた初見の飼料に対して、馬はどのような行動をするでしょうか? 笹の葉にルーサンの香りをつけたときに、嗜好性に及ぼす影響について調べた研究が報告されています。試験は9日間連続で実施し、ルーサンの香りを付けた笹の葉(“ルーサン香りあり”)と香りを付けていない笹の葉(“香りなし”)を同時に給与し、総採食量に対するそれぞれの笹の葉の採食割合で嗜好性が比較されました(図2)。ちなみに、試験馬が笹の葉を飼料として給与されたのは初めてです。1日目から5日目は馬が食べた笹の葉のほとんどは“ルーサン香りあり”でしたが、6日目以降から“香りなし”の採食量も増加していき、馬たちが笹の葉に馴れてきたため考えられました。このように香りは嗜好性に影響を及ぼしますが、その効果は長期的ではないのかもしれません。

Redgate SE et al. (2016)

馬は甘党⁉

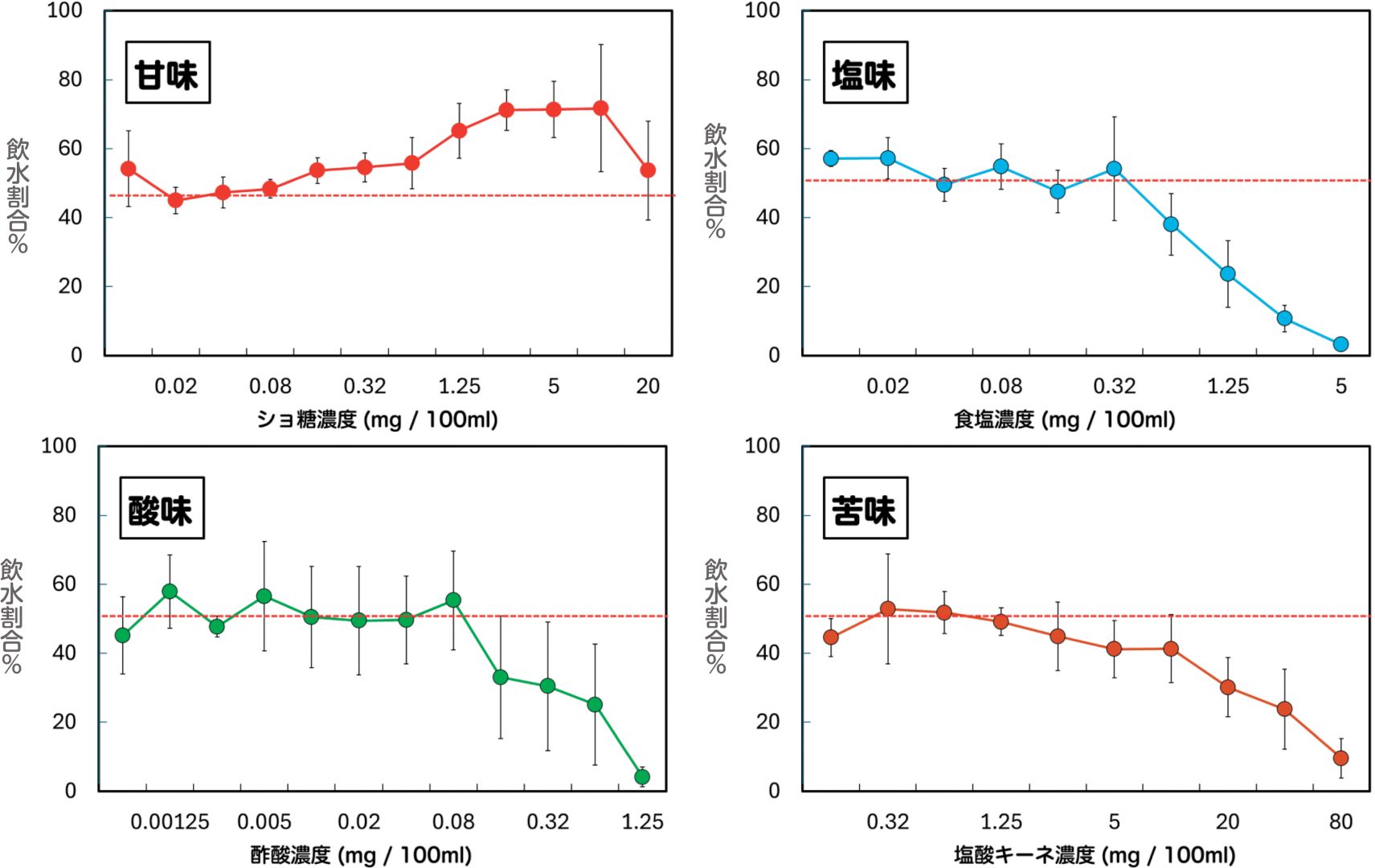

ヒトには五味(「甘味」、「塩味」、「酸味」、「苦味」、「うま味」)と呼ばれる5つの基本的な味覚があるとされていますが、この中で馬が感じることの味覚は「うま味」を除いた4つとされています。馬の「甘味」、「塩味」、「酸味」、「苦味」の嗜好性について調べた報告がありますが、異なる化合物を水道水に溶解して各味覚の溶液をつくりそれぞれの飲水量から嗜好性を調べました。味覚溶液と無味覚である水道水を一定時間、馬房内に同時に配置し、総飲水量(味覚溶液+水道の飲水量)に対する味覚溶液の飲水量の割合によって嗜好性を評価しています。すなわち、味覚溶液の飲水割合が50%であったとするとその味覚の嗜好性は水道水と同じということになり、50%を超えると水道水より嗜好性が高かったということになります。さら溶液の味覚溶液の濃度を変化させ味覚の嗜好性が調べられました(図3)。「塩味」、「酸味」、「苦味」は濃度が高くなるにつれ飲水割合(嗜好性)が減少する一方、「甘味」は濃度が高くなると飲水割合が増加しました。このことから馬は「甘味」に対する嗜好性が高いことが分かります。

※味覚溶液と水道水を同時に給与しそれどれの飲水量を合計

Randall RP et al. (1978)

おわりに

このように嗜好性には様々な要因が影響を及ぼしますが、香りや味覚などの感覚的なものに比べ栄養(糖質やタンパク質)がより大きく嗜好性に影響すると考えられています。難しい分野ではありますが嗜好性を知ることは、馬への適切な栄養管理とって重要であると考えています。今後も機会があれば嗜好性に関する情報を、発信していきたいと考えています。

日高育成牧場

首席調査役 松井 朗