感染症診断の要となる様々な微生物検査

2025年も前半が終わりましたが、今年は馬の伝染病に関する様々な出来事がありました。帯広競馬場における13年ぶりの馬コロナウイルス感染症の集団発生を皮切りに、1月から2月にかけては馬鼻肺炎の神経型の発生、4月には国内では17年ぶりとなる馬インフルエンザの発生が熊本と北海道で確認され、ばんえい競馬の開催やくまもと未来国体記念馬術大会が中止となりました。これらの伝染病は、防疫対応に当たった関係者の努力によって幸いにも全国的な流行を起こすことなく経過しています。このような伝染病の拡散を防ぐためには、いかに早く病気の原因となる病原体を特定し、病気をうつす可能性のある感染した馬を摘発、隔離することが重要となります。また、子馬のロドコッカス・エクイ感染症、ウマロタウイルス感染症のように日常的に認められる感染症は、早期に診断して適切な治療を行うことが、病気の重症化を防ぎ、回復を早めることに役立ちます。これらの感染症の診断には様々な技術に基づいた微生物検査が使用されています。今回の馬事通信では馬の微生物検査に用いられている3つの検査法の特徴について紹介します。

迅速性と手軽さを備えたイムノクロマト法

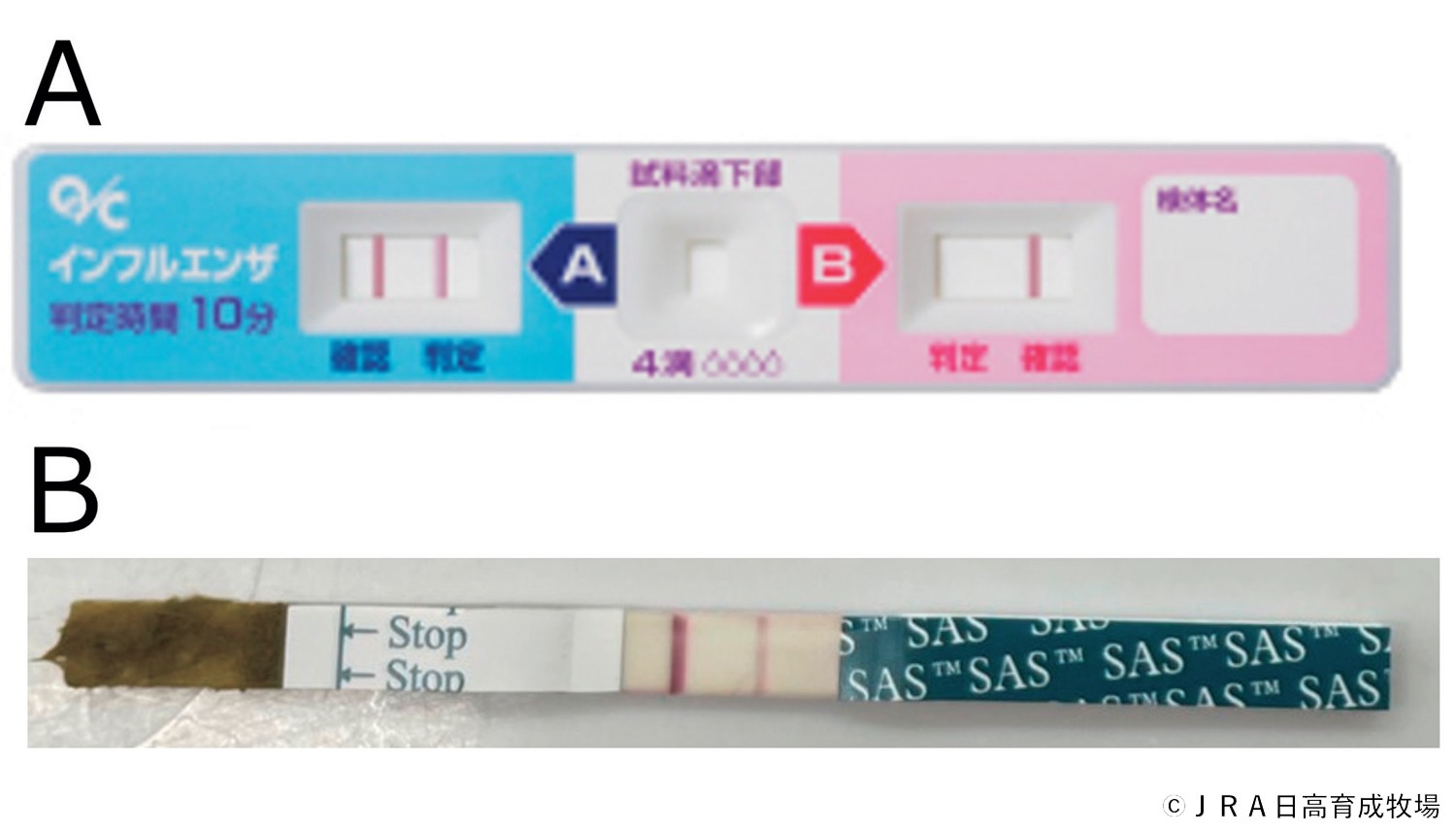

イムノクロマト法は、特殊なシート上で起こる毛細管現象と抗原抗体反応を利用した微生物検査法です。ヒトでは簡易診断キットとして2020年にパンデミックを引き起こした新型コロナウイルス感染症や、毎年冬になると流行を引き起こす季節性インフルエンザなどの診断に広く用いられています。5~15分程度の時間で結果が得られるという迅速性と特別な機器を必要とせずどこでも検査が行えるという手軽さが特徴です。07~08年の馬インフルエンザの流行時には他の動物に先駆けてイムノクロマト法(図1A)による診断が行われ、流行の終息に大きく貢献しました。その他にも子馬の下痢症の原因としてよく知られるウマロタウイルス感染症(図1B)、致死的な腸炎を引き起こすことのあるクロストリディオイデス・ディフィシル感染症の診断にイムノクロマト法が用いられています。いずれの検査法も馬ではヒト用に開発されたキットを利用しています。

高感度と正確さを特徴とした核酸増幅法

核酸増幅法は、すべての生物の設計図である核酸(DNAやRNA)の一部を人工的に増幅する方法です。その原理は1980年代に開発され、1990年代からはヒトや動物の感染症を専門とする機関において用いられてきましたが、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって世の中に広く知られるようになりました。核酸増幅法の一種であるリアルタイムPCR法は最もよく使用される方法であり、前述のパンデミックの際には駅前や公園などに臨時のPCR検査センターが設置されたことは皆様の記憶にも新しいことと思います。核酸増幅法を実施するためには特別な機器(図2)を必要としますが、イムノクロマト法にくらべて感度や正確性(専門用語では特異性と言います。)に優れている方法です。馬においても馬鼻肺炎、馬コロナウイルス感染症、ローソニア感染症など様々な感染症の診断に使用されています。

現在でも有用な古典的手法である培養法

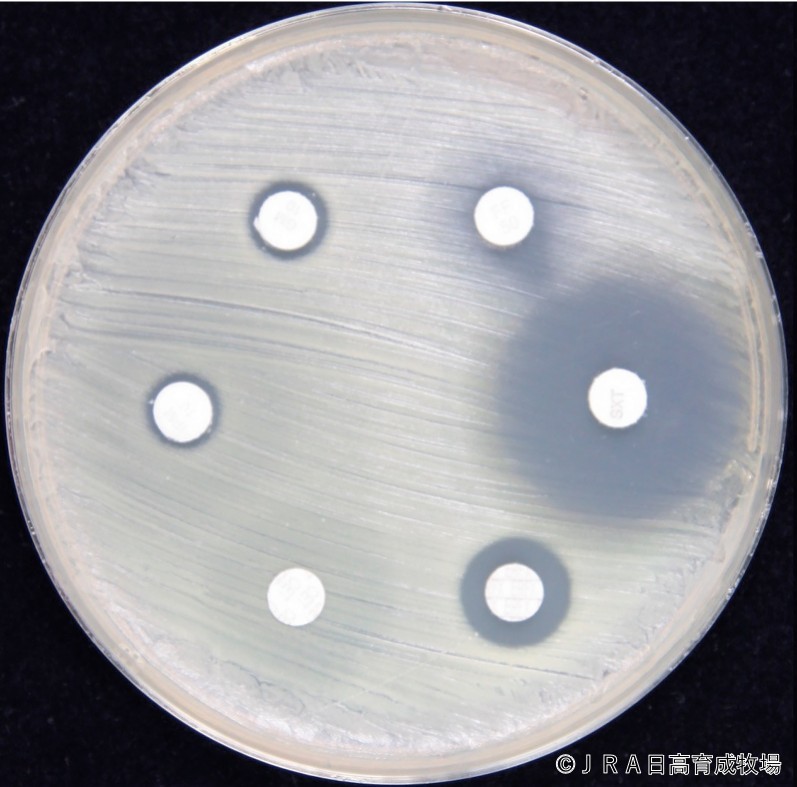

感染症の診断技術は日々進化し、従来の検査法から新しいものへと置き換わりつつあります。一方、古典的な検査法の一つである培養法は、操作が煩雑で時間がかかったり、知識や経験が必要になったりと欠点も多いですが、現代の微生物検査において必ずしも不要になったわけではありません。培養法の最大の特徴は、“生きた病原体”を得られることにあります。“生きた病原体”は、治療に有用な抗生物質の種類を調べたり(図3)、感染、発症メカニズムの研究やワクチンの開発などにも活用することができます。培養法は、前述の2つの検査法に比べて、迅速性や感度などは劣る場合があるものの、その発展性は培養法のメリットとも言えます。

さいごに

今後、感染症の診断技術は、人工知能(AI)などの最新技術を取り込んで更に発展していくものと考えられます。当研究室ではこのような最新技術を生産地で発生する馬の感染症の診断に役立てられるよう研究を続けていきたいと思っています。

日高育成牧場

生産育成研究室

丹羽秀和