馬のMRI検査続編

昨年10月1日発行の本コラムにて、馬用立位MRI検査(以下MRI)の簡単な紹介をさせていただきました。今回はさらに踏み込んで、どれだけの検査数をJRA栗東TCおよび美浦TCで実施してきたのか、MRIでどんな疾患がわかるのか、を紹介させていただきます。

まずは、前回のおさらいになりますが、MRI(写真1)の概要です。MRIは、立位鎮静下で行うため、全身麻酔のリスクがなく、さらにレントゲン検査のように放射線による被ばくの心配はありません。一方、MRIの原理上、検査中の動きに弱く、馬が動いてしまうと検査をやり直さなければいけないことが多々あります。また、一か所の撮影に30分から1時間かかるため、事前の触診や診断麻酔による病変部位の特定が必要となります。

MRIは、14年に栗東に国内で初めて導入され、19年には美浦にも導入されました。14年から23年の10年間で延べ460頭(518件)の検査が両トレセンで実施されてきました。検査部位ごとの内訳は、球節・繋部が45%、蹄部が32%、腕節・管部が22%となっております。MRIというと、人の場合は腱靱帯や脳脊髄など軟部組織をターゲットにしていますが、競走馬の場合は、診断される疾患のほとんどが骨疾患となっています。今回は、骨折病変に対してMRIが有用であった症例を2つ紹介いたします。

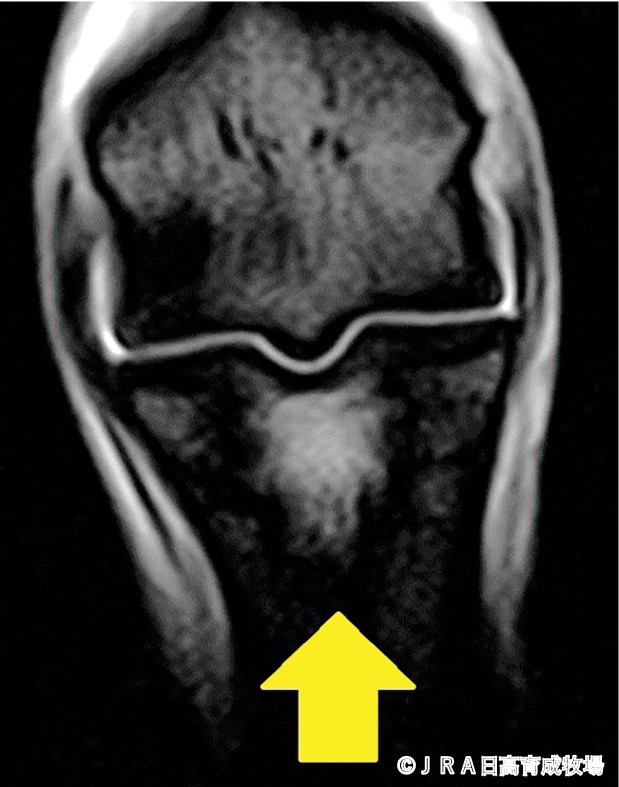

一つ目の症例は6歳の牡馬で、TCでの調教後に跛行を呈しました。球節の関節液増量と屈曲痛および第1指骨背部の圧痛を有したため、球節が原因の跛行と考えられ、初診日とその4日後にレントゲン検査を実施しましたが、明らかな病変は見つけられませんでした。そこで、MRIを実施したところ、第1指骨内に白く光る像が認められました(写真2)。詳しい画像の説明は省略させていただきますが、信号パターンを変えた複数の検査により、本症例は第1指骨内に骨折の前駆病変となる炎症を有すことがわかりました。この結果をもって、数か月単位の馬房内休養を提示しました。このような場合、レントゲン検査によって骨折線を描出できるようになるまで3週間程度かかったり、そもそもレントゲン検査ではいつまでたっても写ってこなかったりします。レントゲン画像で骨折線が認められないからといって、そのまま調教してしまうと骨折の悪化を引き起こす可能性があるので十分注意が必要です。

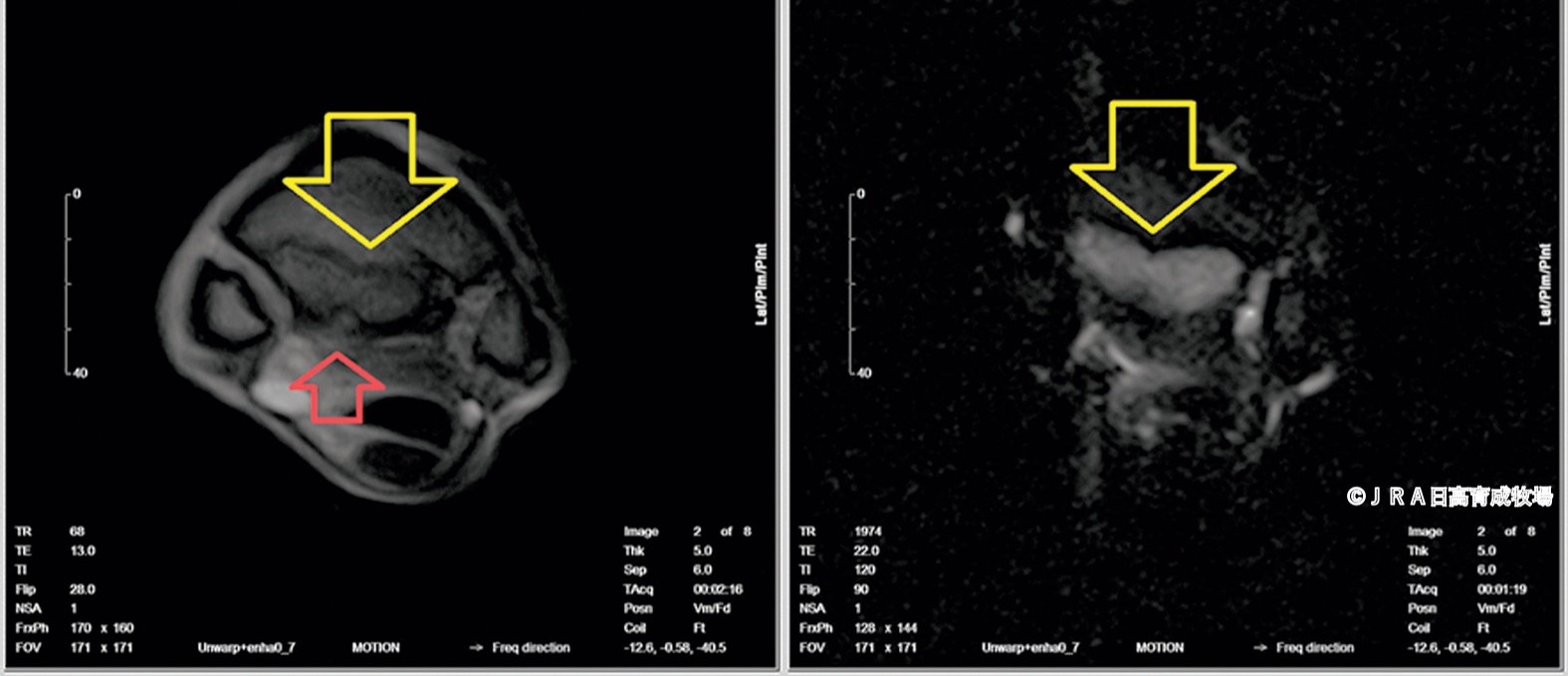

二つ目の症例は2歳の牡馬で、TC入厩後初めての追い切りで常歩でもわかる跛行を呈しました。管近位掌側に帯熱と触診痛を有したため、いわゆる深管(繋靱帯近位付着部炎)を疑ってレントゲン検査を実施しました。すると剥離骨折と思われる所見を認めましたが、不鮮明でした。そこで同部のMRIを実施したところ、不鮮明な像を認めた内側だけではなく、第3中手骨の外側まで広がる炎症像を認めました。本症例は、跛行の程度もなかなか改善しなかったため、MRI所見と合わせて1・5カ月程度のやや長めな馬房内休養を提示しております。育成場では、しばしばこの深管といわれる病態に悩んでいる方も多いかと思います。本症例のように、レントゲン画像では不鮮明でも、MRIによって広範囲の炎症像が認められることはしばしばあります。

馬用MRIは、今回紹介させていただいた症例のように、骨折の前駆病変を感知し重症化を未然に防ぐことで人馬の事故防止に大きく寄与したり、骨炎症の程度を評価することによって休養期間の決定に寄与したり、その活用法は多岐にわたります。皆様には、レントゲンで診断できない骨折もあるということを改めて知っていただき、さらには馬用MRIに関心を持っていただければ幸いです。皆様の牧場にも、TCでMRIを実施し帰ってきた馬がいるかもしれません。その際、検査結果などご不明な点があればぜひ相談いただければと思います。

日高育成牧場

業務課 井畔貴之