馬のサルモネラ症

サルモネラ属菌の特徴

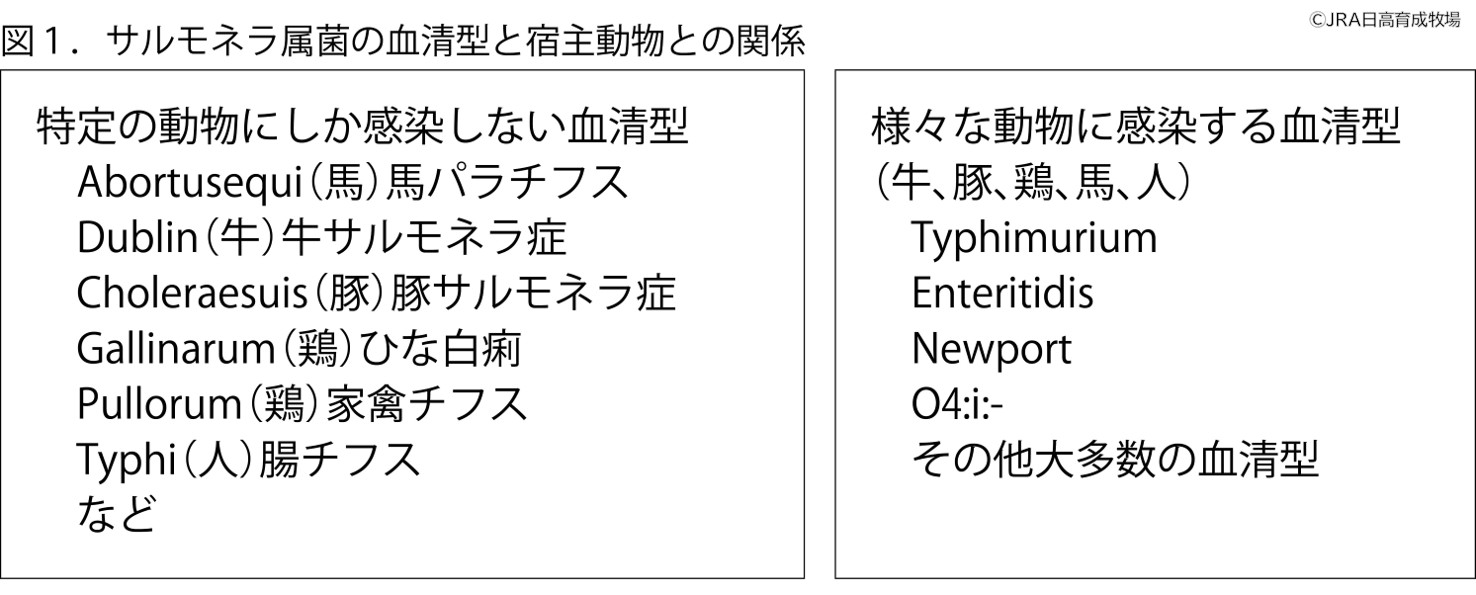

サルモネラ感染症は、サルモネラ属菌によって起こる病気です。人や動物に病気を起こすサルモネラ属菌は、菌種としては1種類ですが、亜種としては6種類、さらに細かな分類である血清型では2500種類以上に分けられています。このように多様なサルモネラ属菌には、特定の動物のみに病気を起こす血清型と様々な動物に病気を起こす血清型が存在します(図1)。前者には、Abortusequi(馬パラチフス菌)やTyphi(チフス菌)などが含まれており、後者にはTyphimurium(ネズミチフス菌)やEnteritidis(腸炎菌)を始めとした大多数の血清型が含まれています。後者の血清型によって起こる病気を、総称してサルモネラ症と呼んでいます。馬のサルモネラ感染症といえば国内では馬パラチフスがよく知られていますが、海外ではネズミチフス菌を中心としたサルモネラ症の発生が多く確認されています。

軽種馬におけるサルモネラ症の発生状況

馬のサルモネラ症は、他の家畜と比較しても少なく、ときおり牧場内の集団発生が認められる程度です。日高管内では1981~2年にかけて述べ20戸52頭が感染し、9頭が死亡するというサルモネラ症の大きな流行がありました。しかし、それ以降は日高管内や胆振管内の軽種馬生産牧場や十勝の重種馬生産牧場において散発的な発生が確認されるのみで、発生の少ない時期が続いていました。しかし、近年、日高管内において毎年のように馬のサルモネラ症が発生しています(表1)。これらの事例から検出される血清型の多くは、O4:i:-という血清型で、鞭毛の一部を失ったネズミチフス菌の変異株と考えられています。O4:i:-は、1997年にスペインで確認されて以降、世界中に広がり、日本においても2000年代ごろから検出されはじめ、現在では牛や豚で最も多く検出されている血清型となりました。2016年以降に日高管内で発生したO4:i:-による集団感染事例の中には同じ遺伝的特徴を持つ株によって馬と牛が感染している事例あることがわかり、日高管内では動物種を超えてサルモネラが伝播したことが明らかとなっています。

サルモネラ症の感染と症状

サルモネラ症は、経口的に菌を取り込むことによって感染します。直接的な感染源はサルモネラ属菌に汚染された飼料や水あるいは飼養環境ですが、野生動物を含めた様々な動物がサルモネラ属菌に感染し、その糞便中に菌を排出することから、多様なルートから牧場内に侵入します。また、サルモネラ症の主要な原因となるネズミチフス菌などは、馬パラチフス菌とは異なり、乾燥や高温などの厳しい環境の中でも長期間にわたって生存することができます。このため、サルモネラ属菌が動物を介さず人や車両、河川の流れとともに牧場内に侵入し、感染が拡大することもあります。馬ロタウイルス感染症やローソニア感染症などの他の腸管感染症と異なり、季節を問わず発生することもサルモネラ症の特徴の一つです。

サルモネラ症の主な症状は、発熱や疝痛を伴う下痢です。若齢な馬ほど感染しやすく、症状も重篤となる傾向があります。子馬では敗血症を起こして発症から数日のうちに死亡してしまう例も珍しくないため、集中的な治療を早期に行う必要があります。成馬の症状は、比較的穏やかであり、軽い下痢や無症状で経過する例も多く認められます。一方、成馬においても入院などのストレスが引き金となってサルモネラ症を発症し、Ⅹ大腸炎や蹄葉炎などの症状が現れたり、妊娠馬の感染ではまれに流産を起こすこともあります。

感染対策のポイント

サルモネラ症は伝染力のある病気であり、発生時には治療だけでなく感染を広げない対策も重要です。以下に感染対策として必要な5つのポイントを挙げます。

①感染馬の摘発と隔離:感染馬は隔離する必要があるため、同居馬を含めた検査が必要です。

②環境の清掃や消毒:日常的に用いられる消毒薬が有効です。糞便や尿などは消毒薬の効果を弱めるため、消毒前にはよく洗浄を行う必要があります。

③堆肥化:感染馬の使用した敷料は堆肥化せずに消毒・廃棄が推奨されます。同居馬などの敷料はしっかりと堆肥化を進めることで、サルモネラ属菌による汚染を低減することができます。

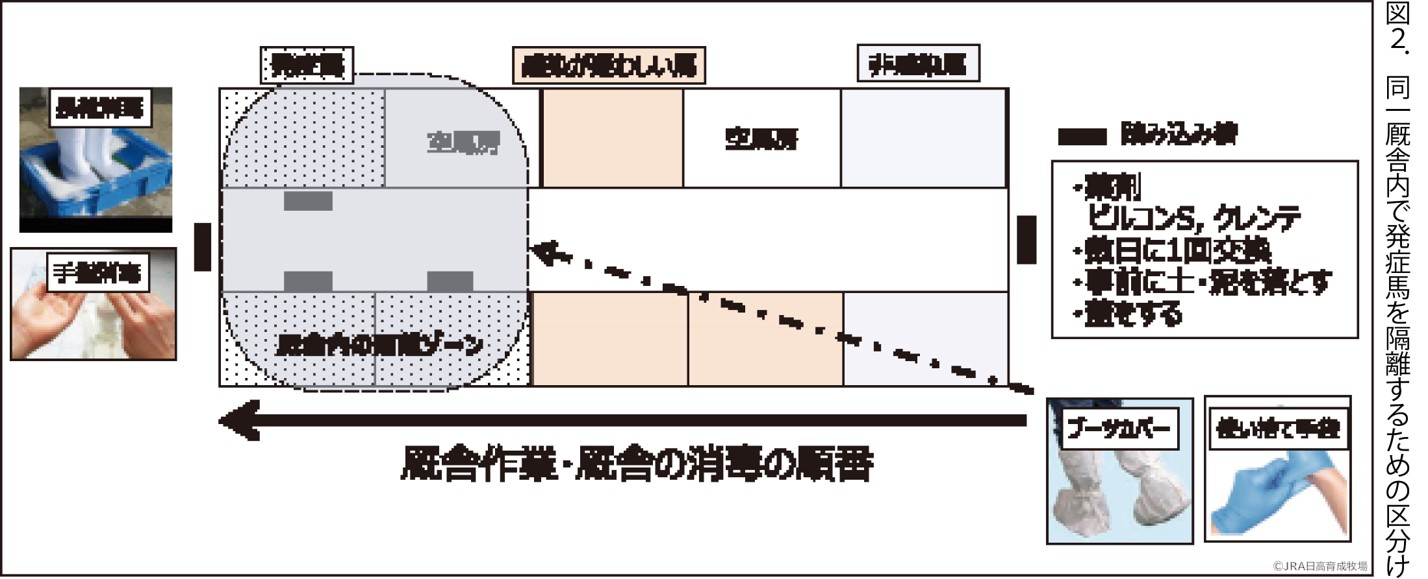

④馬の管理:感染していない馬の手入れを最初に行うなど牧場内での作業の流れ(動線)や厩舎内で感染区域の区分け(図2)を意識することが必要です。

⑤人への感染防止:感染馬が使用している馬房での厩舎作業やその前後では飲食を控えることや、作業後には着替えや手指消毒をおこなうことで人への感染リスクを下げることができます。

日高育成牧場

生産育成研究室

室長 丹羽秀和