上行性胎盤炎

先日、日高育成牧場において妊娠5カ月の繁殖牝馬が上行性胎盤炎となり最終的に流産となってしまいました。これを機に、改めて上行性胎盤について治療、予防法含めてまとめてみようと思った次第です。

上行性胎盤炎とは

馬の上行性胎盤炎は、外陰部~膣~子宮頸管を通って上行性に子宮へと侵入した細菌や真菌などの病原体が胎盤(とくに子宮頸管内子宮口の周囲)に感染することで炎症を起こし、流産・早産や虚弱子が生まれる要因となる疾患です。病原体はレンサ球菌が代表的で、大腸菌やクレブシエラ菌なども関与します。発生率は妊娠馬の3~7%とされ(J Govaere, 2018)、妊娠8~10カ月に多く認められます。(C Cummins, 2008)

兆候

上行性胎盤炎の兆候としては、分娩予定日よりも早い時期の乳房の発達・乳汁漏出や外陰部からの粘液や膿性分泌物が挙げられます。また多産・高齢・外陰部コンフォメーション異常(気膣傾向)の繁殖牝馬はハイリスク群なため注意が必要です。今回の症例では馬齢は14歳、過去に4産し流産歴はありませんでしたが、外陰部はやや背側向きで軽度のコンフォメーション異常でした。症状は外陰部からの膿性分泌物の排出でした(=写真参照)。

早期発見のための検査

このような兆候を認めた繁殖牝馬がいた場合、獣医師による検査、診断が必要です。検査法としては主に3つです。

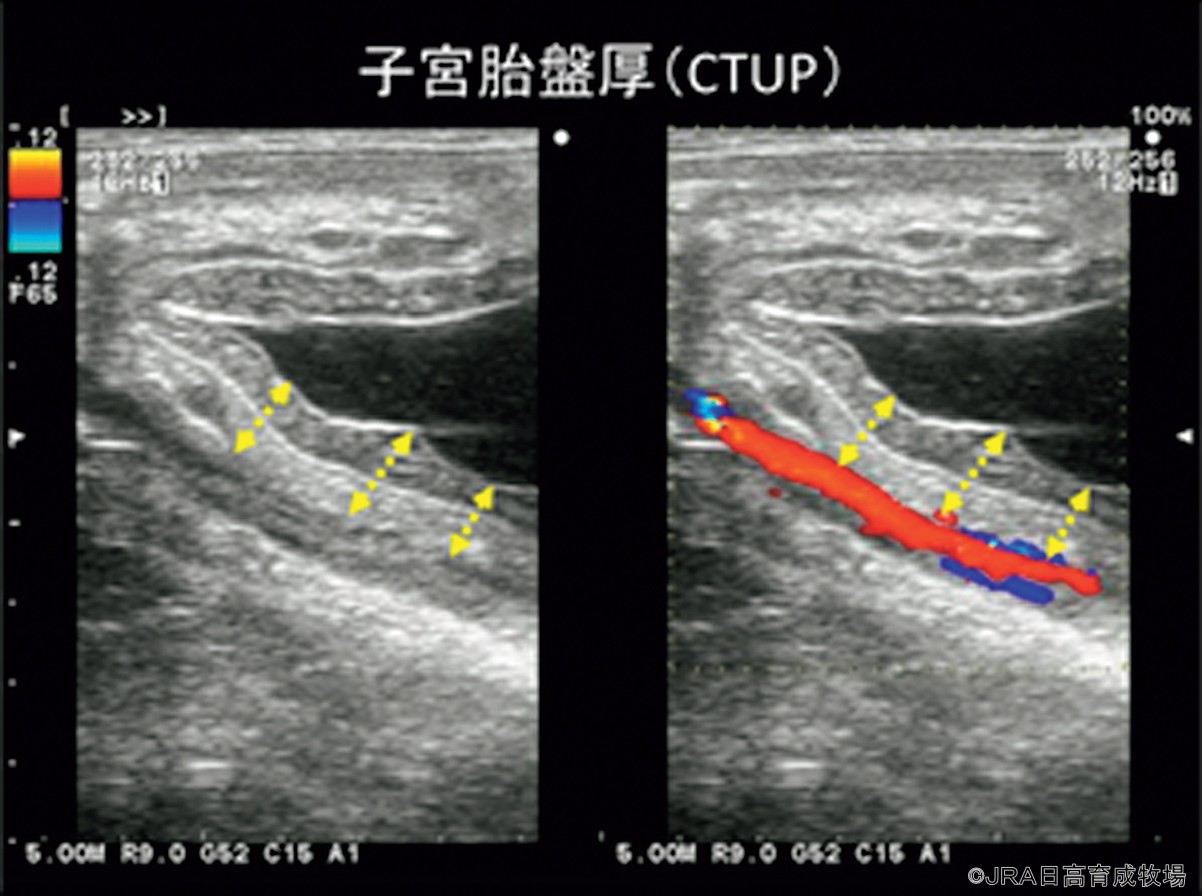

①超音波検査(経直腸、経腹壁):超音波検査で主に見たいものはCTUP(子宮胎盤厚)や胎動、胎子心拍、羊水/尿膜水の性状変化となります。特にCTUPについては経直腸の超音波検査で観察、測定がし易く、重要なポイントとなります(=図参照)。正常妊娠でも妊娠期とともにCTUP値は増加しますが、目安として、270─300日で8ミリ以上、300─330日で10ミリ以上、330日以降で12ミリ以上の場合には胎盤炎によるCTUPの異常な肥厚が考えられます。また厚さだけでなく、辺縁不整や浮腫像を認める場合も胎盤炎を疑います(Kimura, 2018)。また、妊娠期が進むにつれて胎子も大きく重くなり母馬のお腹に沈んでいくため、胎児心拍や羊水/尿膜水の正常変化については5カ月齢ごろから経直腸ではなく経腹壁からアプローチする必要が出てきます。

②血中ホルモン検査:流産・死産に向かっている妊娠馬では、正常妊娠と比べて早期の「血中プロゲステロン濃度の上昇(または急性悪化時の急低下)」と「エストロゲン濃度の低下」が認められます(Shikichi, 2017、Fedorka, 2021)。

③炎症マーカー測定:実験的胎盤炎群と正常分娩群の血中SAA濃度を比較したところ、胎盤炎群で有意に高くなったとの報告が複数あります(Russolillo, 2023、Canisso, 2014)。

今回の症例では、経過観察中に経直腸超音波検査にてCTUP部位に一部浮腫像を認めておりました。血中ホルモン検査では過去の定期検査結果を見直したところ、症状が出る1カ月前に異常なプロゲステロン上昇動態を認めておりました。また、炎症マーカーであるSAAについては、日本の生産地でまだ活用されていない印象で、私自身もあまり馴染みがありませんでしたが、今回の症例サンプルなども用いて今後検証したいところです。

治療法

抗菌薬、プロゲステロン類製剤/子宮収縮抑制剤、抗炎症薬を組み合わせた内科療法が一般的です。治療は早期開始・分娩まで継続することが基本です。

①抗菌薬:ST合剤を軸に、状況に合わせて他系統を追加。最近培養・感受性に基づく選択が理想です。

②プロゲステロン類製剤/子宮収縮抑制剤:合成プロゲステロン製剤であるRegu─Mateが代表格です。黄体ホルモンの補助および子宮の収縮を抑え、在胎期間をできるだけ延長することが目的です。

③抗炎症薬:フルニキシン等のNSAIDsで炎症と胎盤血流を改善します。海外ではペントキシフィリンというキサンチン誘導体の非選択的ホスホジエステラーゼ(PDE)阻害薬を抗炎症薬として上行性胎盤炎治療に用いることもあります。

ST合剤+合成プロゲステロン製剤+ペントキシフィリンの三剤併用によって実験的上行性胎盤炎で胎子の生存率の改善が示された報告もあります(C S Bailey, 2010)。私自身も今回の症例でペントキシフィリンを使ってみたかったところですが、日本国内ではヒト薬のトレンタールR(ペントキシフィリン)は1999年の再評価で薬価収載から削除・販売中止の対象となり、現在は国内流通が基本的になく、海外でも動物用としての承認製品はほぼ無いため入手は出来ないと考えてよさそうです。

予防

①キャスリック手術(陰門形成術):繁殖牝馬の子宮、胎盤までのバリア機能には外陰部、膣、子宮頚管があり、キャスリック手術によって外陰部のバリアを補強できます。外陰部の角度が背側向きになっている形態不良や気膣を認める繁殖牝馬について実施するのが最善策です。

②定期検査:流産既往歴のある繁殖牝馬や高齢多産馬は妊娠期間通しての定期エコーや血中ホルモン濃度やSAA濃度の測定など実施することで早期発見早期治療につながります。

まとめ

上行性胎盤炎は“早期発見”が予後を分ける病気です。個人的には外陰部からの粘液~膿性分泌など目に見える症状が出たタイミングではすでに手遅れのことが多いのではないかと思っています。上行性胎盤炎に対してはキャスリック手術や定期検査などの予防が最も重要だと考えます。今回の症例でも流産歴自体はないですが、外陰部の軽度のコンフォメーション異常に対してキャスリック手術をしてあげていれば、そもそも上行性胎盤炎も防げたのかなとも思う次第です。皆様の馬生産の一助となれば幸いです。

日高育成牧場

生産育成研究室

浦田賢一